相続手続のご案内

お亡くなりになられたお客さまには永らくのお取引をいただき、誠にありがとうございました。

心よりお悔やみ申し上げます。

相続手続の概略についてご案内いたします。

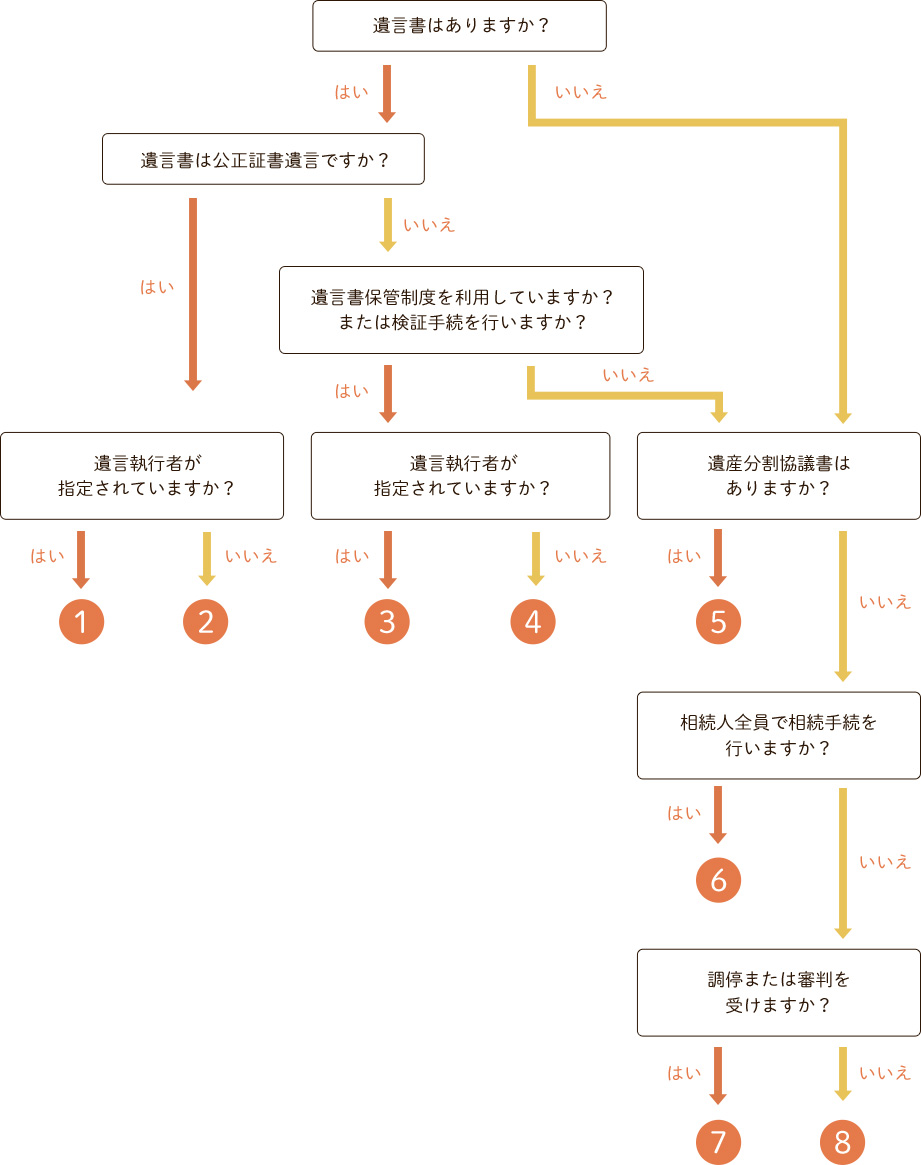

相続手続のフローチャートと相続形態

各ケースに対応する相続形態

相続手続に関する用語解説

公正証書遺言

公証人役場で、公証人が証人2名以上の面前で遺言の内容を口述し、作成する遺言書です。

自筆遺言書

遺言者が自筆・捺印により作成する遺言書です。遺言として効力を持たせるには、家庭裁判所に検認手続の申立を行う必要があります。

平成31年1月13日以降に作成された自筆遺言書については、本文以外の財産目録等の資料については自筆を要しないこととされ、各ページ(両面印刷の場合は両面)に遺言者が署名・捺印を行うことで有効とされました。

自筆遺言書保管制度

令和2年7月10日より自筆遺言書を法務局で保管できる制度が開始されました。同制度を遺言者が利用していた場合には、相続人等が法務局に請求すれば「遺言書情報証明書」の交付を受けられ、家庭裁判所の検認手続は不要となります。

また、「遺言書情報証明書」の交付を受けると、当該法務局から他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知が行われます。

遺言執行者

遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行う人です。遺言執行者には相続財産の管理、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利・義務を有します。

受遺者

相続権の有無に拘わらず、遺言等により被相続人の財産を引き継ぐ人です。

戸籍謄本

戸籍簿の内容すべてについての証明書です。平成6年以降に電子化された戸籍の場合は全部事項証明書といいます。

除籍謄本

婚姻や死亡等により戸籍に記載されている人が全員いなくなり除籍簿に移行された謄本をいいます。

改正原戸籍

戸籍制度は何回か大きな法改正により作り替えられており、作り替え前の戸籍をいいます。

遺産分割協議書

相続人全員が遺産分割の方法を協議し、その結果を文書にして全員が署名・捺印した書類をいいます。

特別代理人

未成年者は遺産分割協議に参加できませんので、家庭裁判所が未成年者のために遺産分割協議を行うために選任する人をいいます。

法定相続情報

法務局が、法定相続人の一覧図を「法定相続情報」として発行する証明書で、戸籍謄本等の代用が可能です。

商品・サービスのご案内

お問い合わせ

最寄りの呉信用金庫支店窓口でご相談いただけます。